患者为中年男性,既往体键,主要临床表现为急性大量便血伴失血性休克,无其他消化道伴随症状。目前诊断消化道大出血明确,其完整诊断应包括出血部位、出血量、出血是否持续和出血原因。

患者的出血部位时什么呢?临床上常将消化道出血以Treitz 韧带为界分为上、下消化道出血。上消化道出血产常表现为呕血和黑便,若出血量大、出血速度快,可表现为呕吐鲜血伴暗红色血便或柏油样黑便,而出血量小、出血速度慢则可表现为呕吐咖啡样物,常与胃液相混。而下消化道出血无呕血,表现为便潜血阳性、柏油样便或黑便、暗红色或鲜红色血便或便后低血。在下消化道出血中高位小肠出血常为柏油样便,低位小肠或右半结肠出血常为黑便,左半结肠常为暗红色血便,直肠或肛门出血常与大便不相混或便后低血。

患者表现为大量暗红色血便,和大便不相混,曾出现鲜血便混合血块,应考虑肛门、直肠、左半结肠出血可能性大,但因注意血便性状与出血量、出血速度、肠道蠕动速度和肠道细菌量相关,高位小肠、右半结肠出血若量大、速度快、肠蠕动快,也可有鲜血便。血液的蛋白分解产物在肠道吸收,导致血中氮质升高,可造成肠原性氮质血症。本例患者表现为暗红色便血大量自肛门涌出,出现失血性休克,无呕血,血尿素氮正常,考虑为下消化道大出血。

出血量的判断依据包括大便性状、全身症状和实验室检查。若出现周围循环衰竭的症状,出血量大于1000-15000ml。24小时后血红蛋白下降10g/L估计出血量400ml。本例患者共2000ml暗红色血便,伴头晕、四肢湿冷,低血压,血红蛋白92g/L估计出血量约1600ml。

判断出血持续有以下依据:1、症状:反复呕血,黑便次数增多,粪便稀薄,呈暗红色,血容量不足的症状不缓解。2、体征:经积极扩容后生命体征仍不平稳,或短暂平稳后再次波动,肠鸣音亢进。3、实验室检查:红细胞计数、血细胞比容持续下降;肾前性因素排除后,血尿素氮持续或再次升高。本例经过输血、扩容后便血停止,生命体征平稳,血红蛋白稳定,考虑出血停止。

患者下消化道出血病程小于3d,出血量大造成生命体征不平稳、贫血、需要输血治疗,根据美国消化内镜学会定义,诊断急性下消化道出血明确。

下消化道出血常见病因包括痔疮、肛裂、肛瘘、非特异性直肠炎、结核性直肠炎、直肠肿瘤、直肠类癌、邻近恶性肿瘤或脓肿侵入直肠、结肠憩室出血、缺血性肠病、血管畸形、血管性肿瘤、结肠恶性肿瘤、结肠息肉病、急性出血性坏死性肠炎、肠结核、空肠憩室炎或溃疡、肠套叠、小肠肿瘤,其他还包括应用非甾体类消炎药、炎性肠病、放射性肠炎、结肠溃疡、直肠曲张、直肠肠管瘘等。我国引起下消化道出血的最常见病因为大肠癌和大肠息肉,其次是肠道炎症性疾病和血管病变,而西方国家下消化道出血的最常见病因则为血管病变和憩室。

结核本例患者的临床特点,考虑有以下病因可能:1、结肠憩室出血:结肠憩室出血是西方人急性下消化道出血的最常见病因,约占40%,常见于40岁以上人群,表现为急性无痛性血便,大多数能自行停止,反复出血率为14%~38%。本例符合结肠憩室出血的临床特点,钡灌肠有助于明确诊断。2、血管畸形:占下消化道出血原因11%,临床表现为无痛性便血,便血量各异,症状上和憩室出血难以鉴别,进一步可行结肠镜、血管造影明确。3、痔疮出血:患者有15年外痔病史,肛门指检可见环形生长外痔。但内痔出血量罕见有如此大量者,且肛镜检查未见明显内痔和活动性出血灶,可基本排除。4、肿瘤:结肠癌破溃可能引起大量便血,但老年患者高发,表现为排便习惯的改变、腹痛、腹部肿块、腹泻、粘液便、消瘦等,本例无上述表现,可进一步查结肠镜排除。5、结肠息肉病:青年多见,常表现为腹泻、粪便带鲜血和粘液,常有家族史,出现大量便血可能性小,可行钡灌肠或结肠镜明确。6、缺血性肠炎:常由肠系膜血管低灌注、梗死或痉挛引起,占下消化道出血1%~19%,表现为突发的腹痛,24h内出现血便。常发生于老年,常伴冠心病、动脉粥样硬化等基础疾病。本例患者无腹痛,无血管梗死、痉挛的危险因素,缺血性肠炎可排除。7、全身出血性疾病:血小板数量或功能障碍、凝血功能异常,下消化道出血可以是全身出血的表现一部分,但患者无应用抗凝、抗血小板药物病史,无皮肤、粘膜及其他系统出血的表现,查血小板计数、凝血功能正常,全身性疾病基本排除。其他下消化道出血原因无支持依据,暂不予考虑。

进一步应完善什么检查明确诊断呢?无论上述何种病因,内镜检查必不可少。根据美国消化内镜学会急性下消化道出血处理规程及下消化道出血内镜应用指南,约11%初始认为下消化道出血的患者,最终证明为上消化道出血,故首先应除外上消化道出血。方法包括置入鼻胃管和胃镜检查,若鼻胃管吸出血液,上消化道出血明确,若未能吸出,上消化道出血仍不能除外。胃管抽吸阳性或阴性、有非甾体类抗炎药应用史、既往消化性溃疡病史或大出血患者,应在评价下消化道之前及时行胃镜检查。在除外上消化道出血后再完善结肠镜检查,毕竟结肠镜检查需要肠道准备,操作复杂,并发症发生率增加。

胃镜检查示:食管裂孔功能障碍,胃粘膜苍白,幽门螺杆菌阴性。结肠镜检查示:(插至回肠末段25cm)结肠粘膜见异常,直肠多发糜烂,病理:结肠粘膜急性及慢性炎。

胃镜、结肠镜检查并无阳性提示,需考虑出血部位位于上述内镜未能到达的区域,包括十二指肠、空肠和回肠,目前主要通过内镜检查手段包括胶囊内镜和双气囊推进式小肠镜。胶囊内镜可作为胃镜和结肠镜未能发现出血病灶的不明原因消化道出血的首选检查方法。胶囊内镜具有无痛性、非侵袭性、耐受性好、无需麻醉、安全性高、操作简便的优点,其对小肠疾病的发现率很高,尤其在原因不明的消化道出血方面,甚至高于双气囊小肠镜,诊断分辨率分别为87%和76%。本病例患者无消化道梗阻、瘘道,无吞咽障碍、胃肠道动力异常,可先行胶囊内镜检查。胶囊内镜的结果也有助于双气囊小肠镜入路的选择。此外,血管造影可作为因下消化道出血严重而难以耐受结肠镜检查的患者的初始检查手段,而结肠镜检查未能发现出血部位者,亦可选用血管造影,可发现速度为1ml/min的活动性出血。本例下消化道出血已经停止,考虑血管造影等检查阳性率低,故未采用。

胶囊内镜检查示:空肠和远端回肠粘膜血管树枝样或网状扩张,呈红色,远端回肠可见淋巴滤泡。

患者胶囊内镜提示出血病灶可能位于空肠和远端回肠。原因不明的消化道出血也是双气囊小肠镜的主要适应症。由于胶囊内镜有不能活检、不能对病灶进行重复观察、不能处理病灶、有滞留于消化道德风险、肠道准备不佳的患者视野受到限制等局限性,有学者认为对于可疑小肠疾病尤其是不明原因消化道出血的患者,可以先行胶囊内镜筛查,双气囊小肠镜可作为前者的补充,优点是可进行镜下冲洗、抽吸,观察肠道更加清晰,可取病理明确前者所发现的病变,并行内镜下治疗。

双气囊小肠镜检查示,经口到达第4~5组小肠,十二指肠降段至第1组小肠粘膜散在簇状白色斑点,活检5块,质地软,十二指肠水平部至空肠可见散在粘膜血管扩张,未见活动性出血;经肛门进镜至结肠肝曲,因有粪便未能深入。诊断:十二指肠降部到第1组小肠淋巴管扩张、血管畸形。病理结果:小肠粘膜急性及慢性炎。

双气囊小肠镜和胶囊内镜发现的出血病灶基本相符,遗憾的是没有观察到远段小肠,我们估计最有可能出血的地方。综合考虑,远端回肠血管畸形造成的急性出血可能性大。建议患者再次清洁肠道后经肛门行小肠镜检查,因患者离开北京,嘱下次再出血时急查小肠镜。

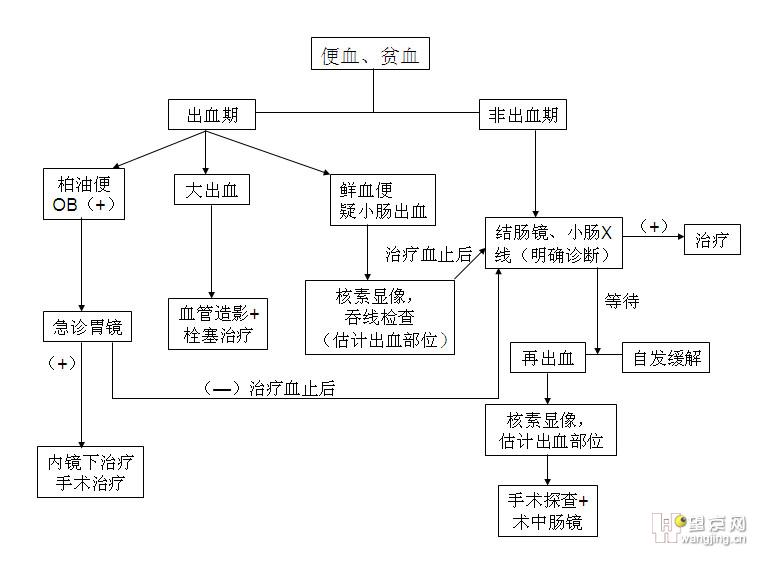

对于急性下消化道出血,美国消化内镜学会制定了相应的诊治流程。首先应立即评估患者的生命体征,急查血常规、电解质、血肌酐、血尿素氮、凝血功能、血型。若出现血流动力学不稳定,首先进行复苏。本例曾出现失血性休克,经过积极扩容、止血后便血停止。在生命体征恢复平稳后,应评价上消化道情况,若鼻胃管抽吸和胃镜无阳性发现,应行肠道准备后行结肠镜检查。本例上消化道评价未发现出血病变,随后行结肠镜检查亦无特殊。对此,若出血反复持续,可考虑行血管造影或99mTc标记的自身红细胞扫描,若出血已经停止,可评价小肠的病变。本例出血已停,经过胶囊内镜和双气囊小肠镜对小肠的观察,基本明确出血原因。

综上所述,下消化道急性出血为临床常见情况,其诊断有规范的流程,其中消化内镜在其诊断中起决定性作用。

1、考虑Treiz韧带以下的出血,包括胆道系统的出血;主要考虑血管因素如肠道血管畸形引起的出血,不排除肠道肿瘤。

2、条件许可下,行结肠镜、小肠镜检查,或用胶囊胃镜行全消化道镜检,明确出血部位。

3、治疗以降低血管张力、加强凝血为主;可能有外科手术的必要性,以防再发。